文房四宝之笔

笔、墨、纸、砚被称为文房四宝,以四者在中国古代乃为学之所资,不可须臾而缺也,文房四宝是中国特有的书写绘画工具,也是中华文明具有代表性的文化载体和文化符号。

毛笔是古代中国人民的一项伟大发明,蔡邕曾这样赞颂毛笔:“上刚下柔,乾坤位也;新故代谢,四时次也;圆和正直,规矩极也;玄首黄管,天地色也。”作为一种深具中国特色的书写工具,毛笔不仅记载流传了灿烂的中华文化,还进一步演变成书法和绘画工具,成为东方艺术的一个重要符号。

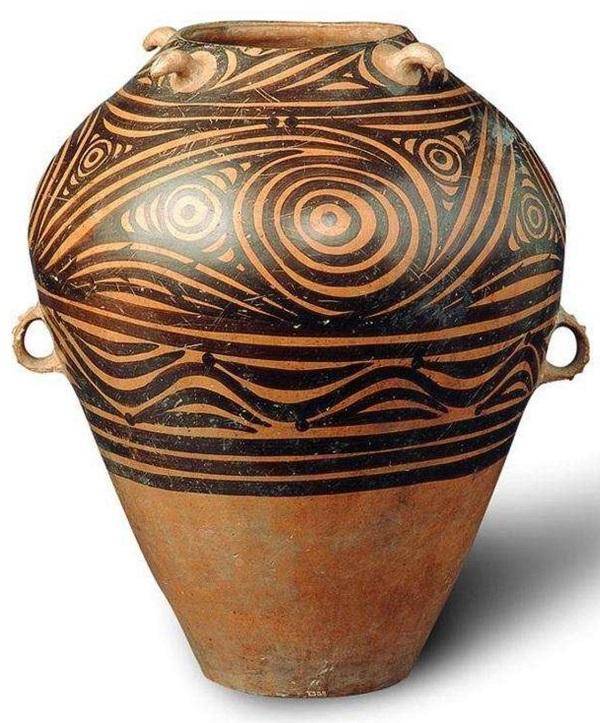

晋张华《博物志》上有蒙恬造笔的传说,但蒙恬应该是改进了当时的制笔方法,其实早在仰韶文化的彩绘陶器上就可以看到清晰的用笔痕迹,甲骨文上留下来的“毛笔字”则证明早在商代,毛笔就已经开始作为书写工具了。

长沙左家公山战国毛笔

目前最早的毛笔实物发现于1954年湖南长沙左家公山战国楚墓中,该毛笔笔杆竹制,长18.5厘米,径0.4厘米,笔毫捆扎在笔杆的一端,细线缠紧并涂漆加固,笔头为兔毫,长2.5厘米。结合同时期其他出土的毛笔,可知战国时期的毛笔多放置于一尺见长的竹制笔筒之中。

汉居延笔

1931年在古居延发现西汉毛笔一支,笔杆为四片木条裹成圆柱形,径0.6厘米,一端挖出空腔填以笔头,线缠漆固,另一端较细并束以尖头木帽,仍为硬毫。

秦汉时期有“刀笔吏”之称,因当时主要还是在简牍上书写,故在书写工具上是刀、笔并用,写错则用书刀削去,官吏为使用方便,或将笔的上端削尖,不用时可以插在发束和冠帽上,称为簪笔,因其兼具美观实用,后演变为服饰之一种,在历史上曾长期流传。

战国削刀

从东汉晚期,随着纸张的普及,制笔技术也趋于成熟完善,唐代至北宋,宣笔天下闻名,日本奈良至今收藏有唐代毛笔,宣城陈氏和诸葛氏皆世为造笔名家,北宋诸葛高更以所制散卓笔闻名,标志着无心笔工艺的成熟。南宋时期,宣笔因战乱衰落,湖笔兴起,制笔名家辈出,代不乏人,覃及千载,至今尤盛。

日本奈良所收藏唐笔

制作笔头的笔毫原料来源众多,最主要的为羊毫、兔毫和狼毫,羊毫为软毫,兔毫为硬毫,其脊背尤佳者为紫毫,狼毫为黄鼠狼之毫,亦为硬毫,由不同毫配制而成的则称为兼毫。明清以前纯羊毫较少,盛行硬笔,清以后因梁同书、邓石如、包世臣等人的提倡,羊毫开始盛行。

好的毛笔要符合“尖、齐、圆、健”的标准,即笔毫收拢时要如锥尖,笔毫散开时要整齐,蘸墨后笔头要浑圆,书写时笔头要富有弹性。

新笔使用前需要用冷水将笔头泡开,称为发笔,每次使用后要清洗干净,自然阴干,保养得当,可以延长毛笔的使用寿命。初习书法可选用硬毫,因为便于掌握,熟练之后,控制力增强,可选用软毫长锋以增强书法丰富的表现力。

文房四宝之墨

《释名》曰:“墨者,晦也。言似物晦墨也。”由此可推知,墨的古音应为莫北反切,盖与黑同韵。墨是书法绘画中必不可缺的用品,其主要成分为烟料、胶,在其中加入中药、香料等各种添加剂后又可入药用。

“墨”可以追溯到新石器时代仰韶文化的彩绘中的黑色颜料,最初主要使用的是以石墨为主的天然墨或炭墨,两周时墨作为颜料之一种就已广泛使用,如墨刑、墨龟等。据传周宣王时期“邢夷始制墨,字从黑土,煤烟所成,土之类也。”

仰韶文化陶器墨绘

在睡虎地战国秦墓中出土了迄今最早的人工墨,由松烟与黏合剂制成,其形制为墨丸,使用时需要用研石磨碎。

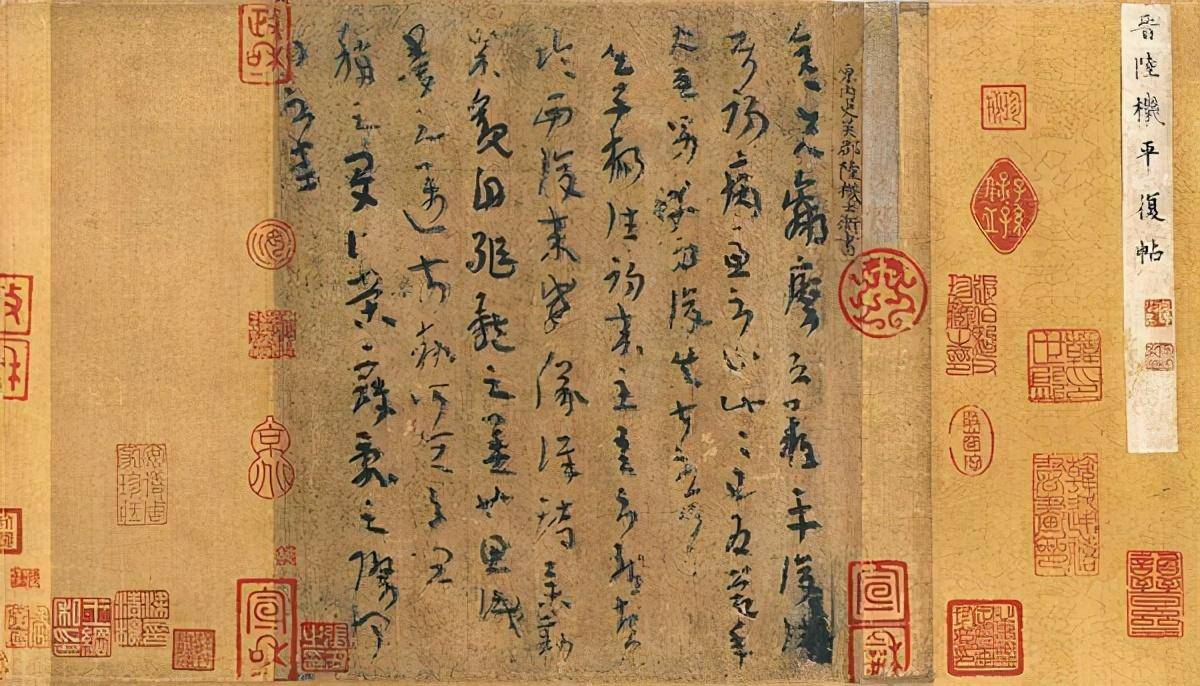

直至汉魏时期,松烟墨与天然石墨曾长期并用,曹操曾在邺城的冰井台储存石墨达数十万斤,三国韦诞在《合墨法》较为详细的介绍了制墨的方法,后人曾赞“仲将之墨,一点如漆”。晋墨形状已具今天的长方形,只是有时仍称之为丸。而于流传至今的陆机《平复帖》中可以看到晋墨质量已经达到很高的水平。

南北朝时,易州墨和潞州墨最为有名,唐末五代战乱,易州制墨工匠奚氏父子南迁歙州,被南唐后主李煜赐姓李,其中李廷珪所制墨精良无比,至北宋仍长期为人所珍用,被誉为“天下第一品”,宣和年间,歙州改徽州,徽墨从此定名。因为制松烟墨以古松为佳,随着长期取之制墨,致使古松林锐减,于是在宋代油烟墨开始兴起。

至明代油烟墨成为主流,明代制墨业已大部聚集于徽州地区,并追求造型与装饰,使墨发展成为精美的工艺品,清墨装饰之华丽更有过明代,其代表为将书法、绘画、雕刻等技术融为一体的集锦墨,兼具实用和观赏功能。

墨以质地细密,用胶适中,浓而不黏,墨色黑中泛紫青光者为佳。

文房四宝之纸

纸是中国古代四大发明之一,是中华民族对于人类文明的伟大贡献,也是书法发展成为一种艺术的重要条件,中国古代最初的书写材料并不是纸,而是竹、木或缣帛,但都不够经济和方便,而书写携带方便,便于收藏且造价低廉的纸便因着这种需求应运而生了。

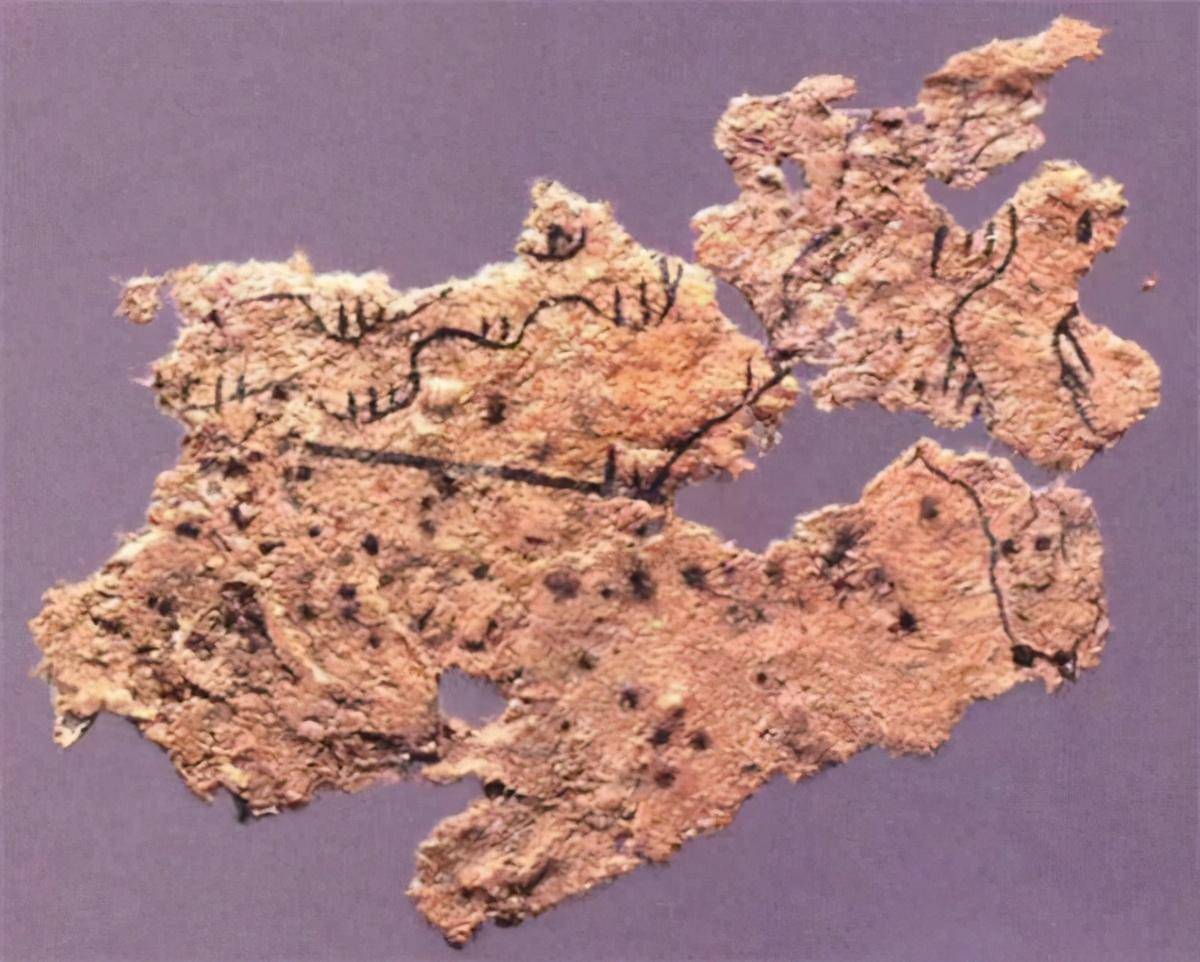

从出土文物可知,在西汉时期就已经有原始纸的出现,东汉蔡伦对造纸术进行了大幅改进,促进了纸张的普及,纸张为书法提供了便利的练习和书写材料,东汉末期书法艺术的繁荣是与纸张的普及分不开的。从汉直到唐,麻纸始终是主流,但东汉时就已出现了皮纸。

两晋南北朝时期造纸水平更加进步,表现在质地更加细密洁白,更为轻薄,时人有诗赞之“皎白犹霜雪,方正若步棋。”而左思作《三都赋》,众人竞相传写使得洛阳纸贵,也从一个侧面说明当时纸张的使用已经较为普及,东晋以后墓葬出土便已只有纸而不再有简牍,但该时期的纸幅仍然较小,较大的纸张也不过长50厘米,宽25厘米左右,故绘画仍用缣帛。

当时还出现了各种染色纸,以黄纸最为流行,黄纸为黄檗染成,有防蛀、护目、便于以雌黄进行修改等多种优点,此外还出现了一种加入水苔的艺术加工纸——侧理纸。

隋唐五代时期,纸制品进一步普及于民间日常生活之中,纸幅变大,雕版印刷术的出现使得纸张消耗量大增,造纸原料更为广泛,但仍以麻纸为主,竹纸开始出现,藤纸亦繁盛一时,以致古藤几被斩尽,当时有名的薛涛笺则以芙蓉皮和芙蓉汁制成。

早在两晋南北朝时期就已经出现了施胶等对原纸再加工的技术,唐时将原纸称为生纸,进一步加工的纸称为熟纸,熟纸经填粉、加蜡、施胶等各种工艺,表面更光滑,不致走墨晕染。唐代加工纸种类繁多,不一而足,有花纹图案的砑花纸,另有将之前的黄纸再加蜡处理成为名贵的硬黄纸,甚至有将金银粉涂在纸上的奢侈纸品。

五代时期,南唐以楮树皮为原料的澄心堂纸为“一时之甲”,北宋时大被推崇,至清代仍有仿制,据说《淳化阁帖》和李公麟作画即用此纸。

宋代纸幅之大可达十余米,而随着印刷术的进步,用纸量进一步增加,皮纸技术更加成熟,成为主流,造纸原料扩展到整个植物茎秆,同时竹纸崛起,竹纸原料廉价,但保存性稍差。还出现了麦茎、稻杆造纸,但质量较差,不能作书画之用。宋元时期书画及刻本书主要用楮皮、桑皮纸。还出现了混合原料纸以及重复利用的再生纸。

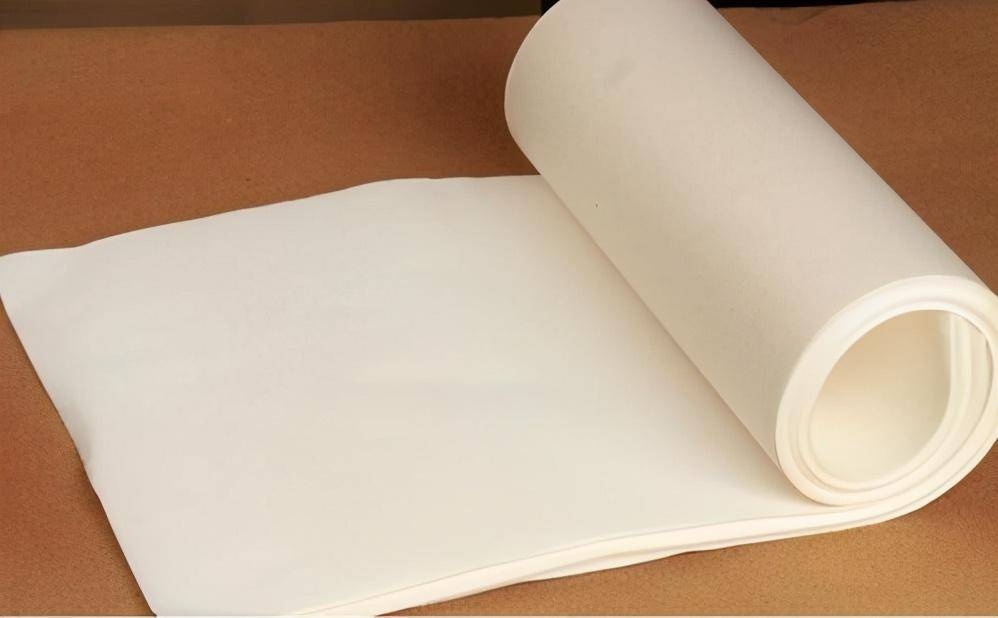

明清时对于造纸技术有了明确而系统的记载,竹纸产量居首,皮纸多用于书画印刷,有名的宣纸即是以青檀皮为主要原料,宣纸主要产于安徽泾县,旧属宣州府,故称宣纸,宣纸洁白柔韧,吸墨性强,表面平滑,耐腐耐蛀。宣纸技术于明末达到成熟,故清代诸多书法家大都用宣纸作字作画,这使得宣纸业空前发展,宣纸制造原料也大致固定为青檀皮与稻草搭配。宣纸分为生宣、熟宣,生宣为普通生产,未经任何进一步的处理,吸墨性强,适合泼墨写意,能充分体现出墨的层次和韵味;熟宣是在生宣上加一层胶矾,吸水性变弱,适宜于工笔画。

文房四宝之砚

刘熙《释名》上说:“砚,研也。研墨使和濡也。”作为一种重要的书写工具,砚的出现也很早,在新石器时代的仰韶文化中就出土有石质的颜料研磨器。1975年,湖北云梦睡虎地秦墓出土了一方用鹅卵石简单加工的石砚,砚形呈圆饼形,上无纹饰,配有研石,这算是已知最早的严格意义上的砚台,当时研墨还需要用所配的研石将墨丸碾碎。

汉代石板砚

汉代砚台有石砚、陶砚、漆砚和铜砚等,以圆形和方形为主,大多配有研石、砚盖,为取用方便多有砚足,外部已开始出现各种精美雕刻和造型装饰,或放在木胎漆制、铜制的研盒中,研盒形制多样,加工精美。

北魏石雕砚

魏晋南北朝时期,砚的种类更多,出现了瓷砚、银砚、玉砚、木砚等,南方流行圆形瓷砚,北方多方形石砚,此时研面开始出现精美的雕刻。隋唐时期,在砚材上,端石、歙石等优质的砚台材料开始成为专用石材,端砚、歙砚、红丝砚、澄泥砚为唐代四大名砚。随着制瓷业的大发展,瓷砚比重逐渐增大。唐代以圆形的壁雍砚、箕形砚多见,砚堂与砚池连为一体。

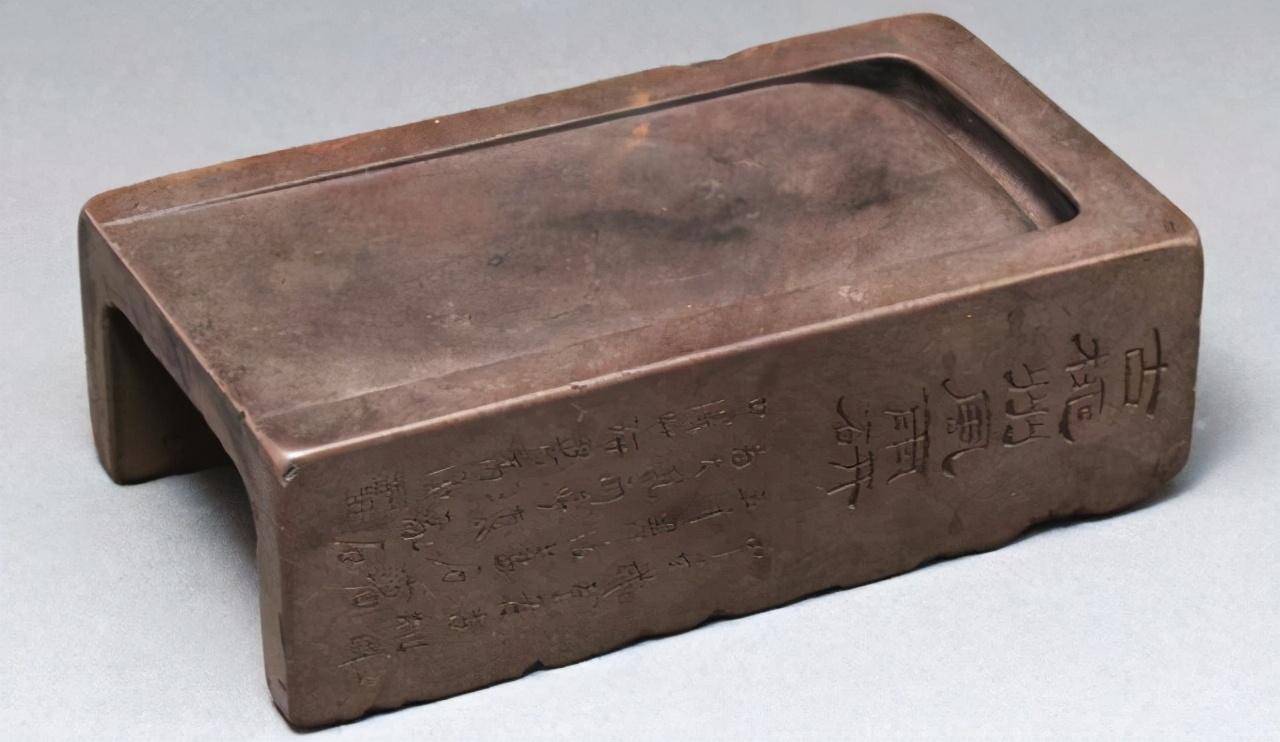

抄手砚

宋代长方形的抄手砚成为主流,研面形成坡度,自然形成砚堂与砚池,砚底掏空称两墙足,重量减轻,便于抄手而持,抄手砚制作简易,经济实用,此后成为常规的砚形。在砚材上洮河砚异军突起,另外还盛行以曹魏铜雀台旧瓦所制的瓦砚。

明代砚

元砚风格略显朴拙,出现了暖砚,巧妙者砚分上下三层,上层为砚面,中层储水,下层可放炭保温。明清两代砚台由实用性的文具逐渐向观赏性、艺术性演变,风格趋向奢华,装饰集雕刻、书法、绘画于一体,砚材则有水晶、象牙、翡翠等,琳琅满目,异彩纷呈,尤其是清代可以成为砚史上最辉煌的时代。

参考书目:齐儆《中国的文房四宝》

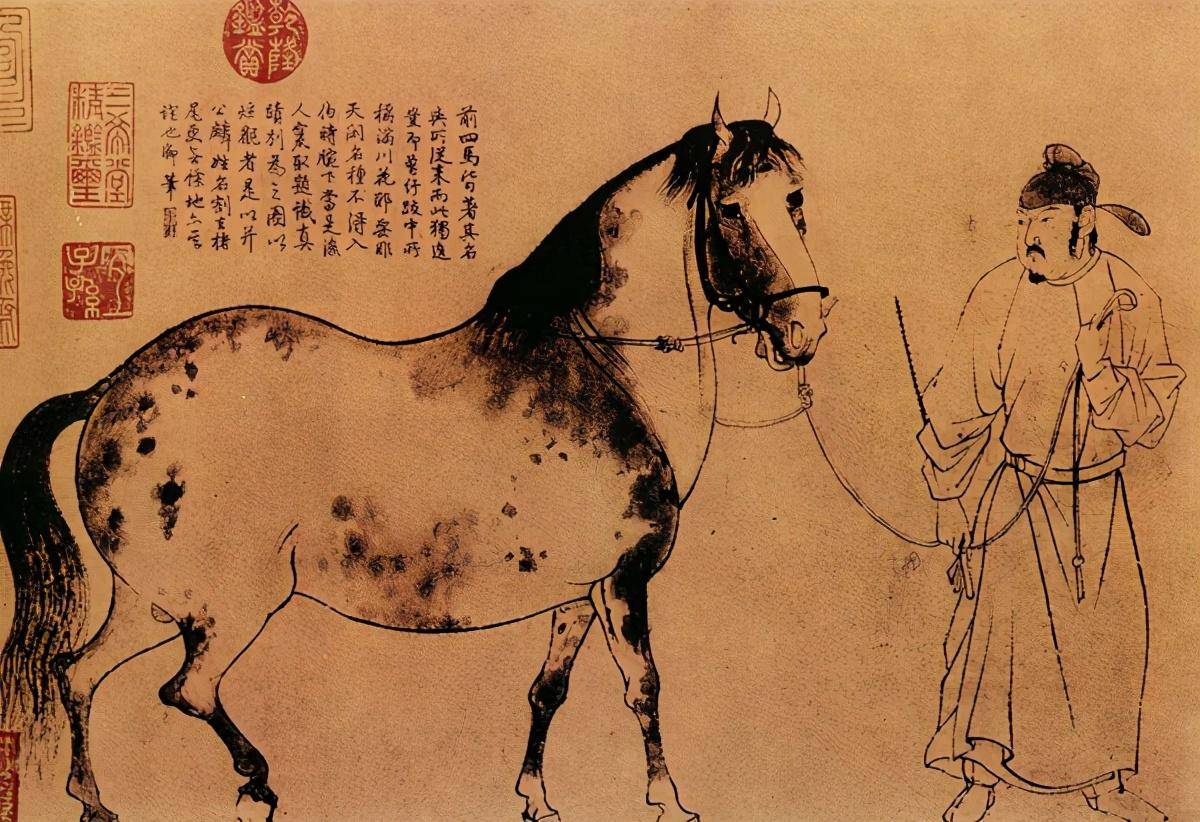

大愚作品

大愚作品

「大愚,号虚空,出生于1964年,其用笔如作篆籀,洗练凝重,遒劲有力,在行笔谨严处,有纵横奇峭之趣;喜好于书画有关的笔墨学者,追寻黄宾虹先生的五笔七墨的独特画风,目前有代表作《新富春山居图》《拟黄山汤口》《秋鸿》《创世之柱》《十方世界》等。」

推荐阅读:云南热线

(正文已结束)

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏 手机

手机